Русское деревянное зодчество

Краткая справка из книги: Пилявский В.И., Тиц А.М., Ушаков Ю.С. «История русской архитектуры»

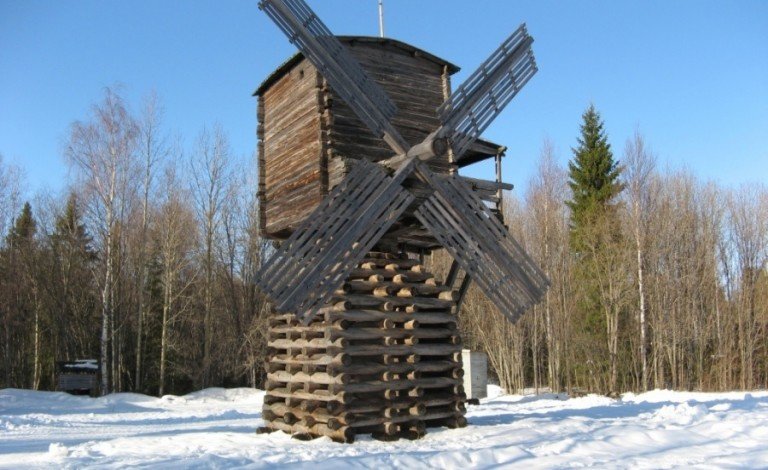

Леса покрывали большую часть земель Киевской Руси, и все земли Великого Новгорода, Владимиро–Суздальского и Московского княжеств. Это и определило главенствующую роль дерева в строительстве, как материала, легко обрабатываемого и доступного самым широким слоям населения. Именно в деревянной архитектуре были выработаны многие строительные и композиционные приемы, отвечавшие и природно–климатическим условиям и художественным вкусам народа, оказавшие впоследствии немалое влияние на формирование каменного зодчества. Все типы построек, соответствовавших русскому бытовому укладу, первоначально сложились в дереве, а многие из них, в частности постройки сельских поселений (жилые дома, амбары, бани мельницы, мосты и др.), возводились только из дерева вплоть до XIX в., а зачастую и позднее. До XVII в. дереву, как материалу сухому и теплоемкому, долгое время справедливо отдавалось предпочтение и при сооружении городских жилых построек: в дошедших до нас каменных домах XVII в. жилые помещения тоже выполнены из дерева.

Многовековой строительный опыт народа позволил максимально использовать свойства каждой породы дерева. На срубы стен шла сосна и лиственница (в том числе и в Карелии, в тех местах, где лиственница произрастала – прим. сост.), из ели изготавливались главным образом элементы кровли. Из пластичной осины вытесывали кровельный лемех.

Главным орудием производства русского плотника был топор (и его многочисленные разновидности для различных видов работ), которым выполнялись все операции от рубки деревьев и поперечной рубки бревен до вязки срубов и изготовления резных украшений. Способ производства определял строительную технологию: во всех исторических документах, где говорится о возведении деревянных строений, употребляется слово «рубить» вместо «построить». …

Поперечная пила в XVI–XVII вв. была инструментом еще достаточно редким, но и позднее, вплоть до XVIII–XIX вв., она почти не применялась, ибо разрушала волокна древесины, и торцы бревен начинали «тянуть» воду, тогда как топор при перерубке уплотнял их.

Основным конструктивным элементом рубленого здания являлся венец – сочетание четырех бревен, составляющих в плане прямоугольник или квадрат, врубленных своими концами друг в друга. Если уложить один ряд венцов на другой, образуется сруб, – замкнутая по контуру постройка, обладающая необходимой устойчивостью и жесткостью. В русском деревянном зодчестве сруб являлся основной конструктивной формой. Он был как бы мерилом, исходным элементом всего деревянного сооружения. Соединяя ряд срубов, можно было получить чрезвычайно большие и разнообразные по форме строения. Кроме прямоугольных срубов – «четвериков», возводились шести- восьми- и десятигранные срубы, носившие, соответственно, названия «шестерик», «восьмерик», «десятерик».

Для определения размеров строения русскими плотниками была выработана система простых отношений, в основе которой лежала русская система мер, тесно связанная со средними размерами человеческого тела. Методы пропорционирования, выработанные в деревянном зодчестве и определявшиеся способом ведения работ, позднее перешли и в каменную архитектуру … меры длины малая пядь (19 см), нога (27 см), локоть (38 см), большой локоть (54 см), стопа шага (6 см), сажень – локоть (108 см) - относились друг к другу как сторона квадрата к его диагонали. На этой же закономерности был основан и мерный плотничий наугольник. Нельзя не отметить, что древнерусские меры длины позволяли при строительстве все время ощущать размеры человека, чего нельзя сказать о современном профессиональном проектировании, оперирующим абстрактным метром.

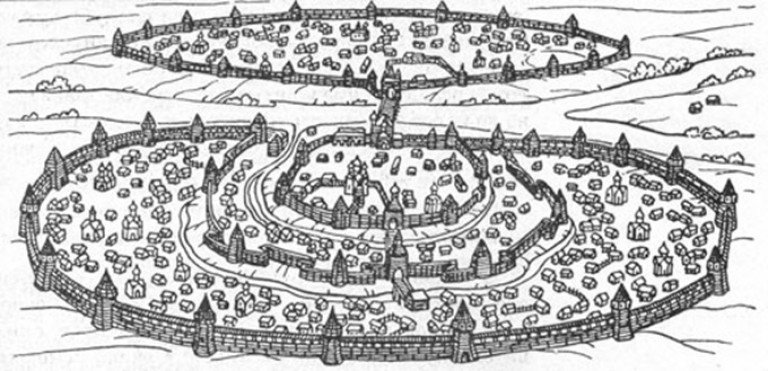

Русская деревянная архитектура создавалась трудом и талантом многих поколений зодчих. Отбирая и совершенствуя все лучшее, они выработали целесообразные и логичные конструктивные приемы, в полной мере соответствовавшие свойствам дерева. Кроме того, они разработали самобытную художественно–образную систему архитектурных форм и пространственной организации городов и селений, отвечавшую всем практическим и мировоззренческим задачам своего времени, которая стала основой для зарождения национальной русской архитектуры …

Лишь два отрицательных качества дерева как строительного материала – его недолговечность и горючесть – не позволяют заглянуть в древнейшие периоды развития русского деревянного зодчества. Редкие жилые дома имеют возраст свыше 100 лет, а неотапливаемые летние храмы – более 300 лет …».

Русскому бревенчатому строительству в том виде, в каком оно сформировалось в недрах Древней Руси, нет аналогов. Его памятники восхищают весь мир. А ведь это немногое, что сохранилось до наших дней. Специалисты предполагают, что в Древней Руси строились деревянные не только дома, крепости, башни, но и крупные языческие храмы из соединённых между собой нескольких срубов. И что по этому опыту строились первые деревянные христианские храмы, подобные тоже не сохранившемуся собору Софии Новгородской 989 года постройки.

Творения деревянного зодчества на Украине и в Белоруссии Новгородский музей деревянного зодчества Витослав-лицы Музей-заповедник Кижи Музей- заповедник Коломенское в Москве Суздальский музей деревянного зодчества Музей деревянного зодчества Малые Карелы под Архангельском Якутский острог Внешний декор в русском деревянном зодчестве Русское деревянное зодчество в настоящем и в будущем

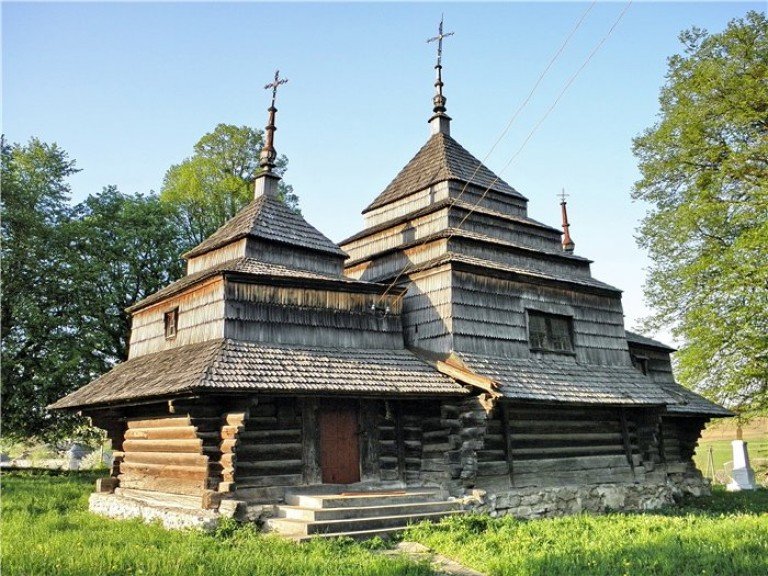

Творения деревянного зодчества на Украине и в Белоруссии

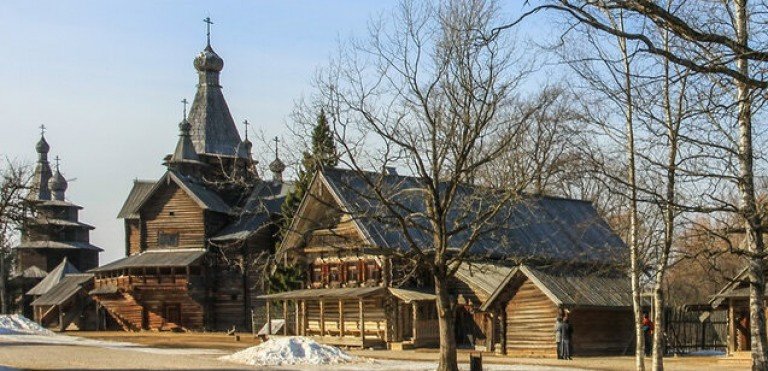

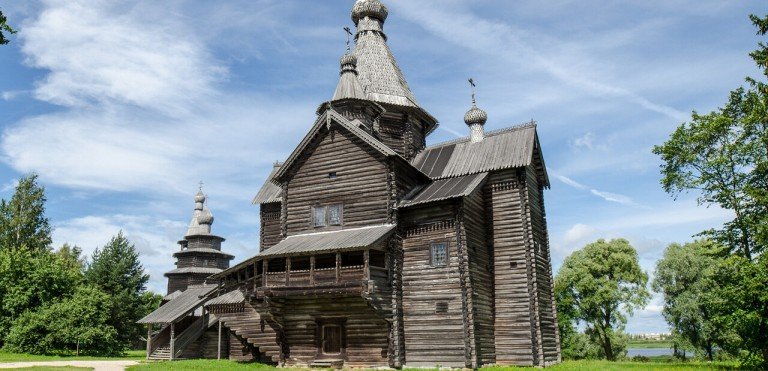

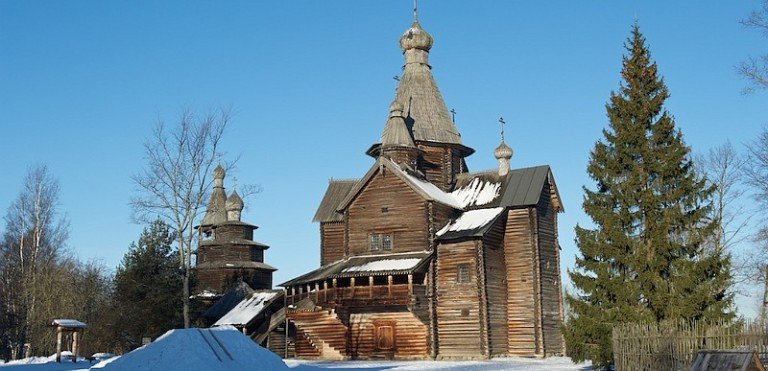

Новгородский музей деревянного зодчества Витославлицы

Музей-заповедник Кижи

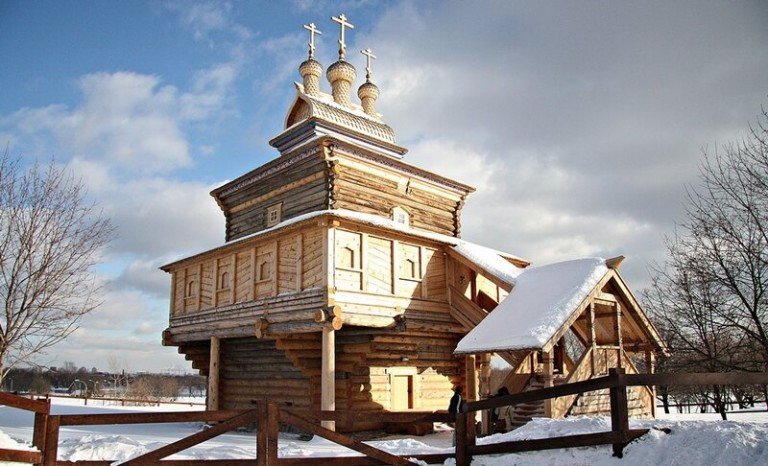

Музей-заповедник Коломенское в Москве

Суздальский музей деревянного зодчества

Музей деревянного зодчества Малые Карелы под Архангельском

Якутский острог

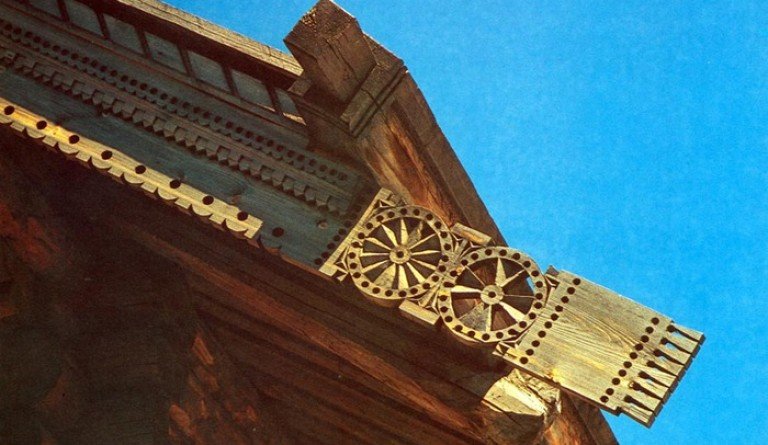

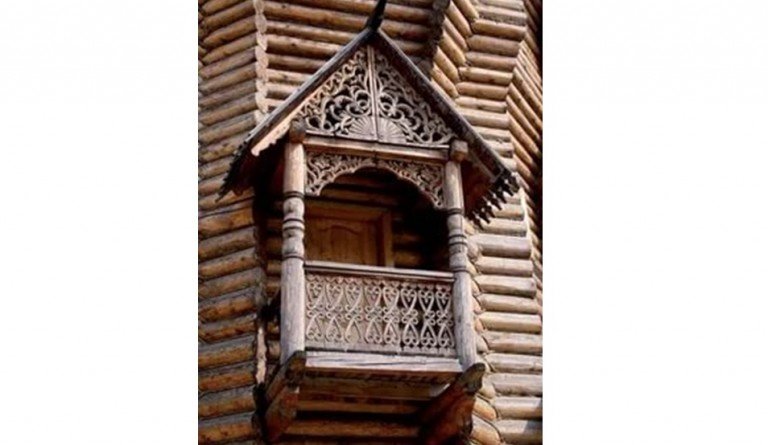

Внешний декор в русском деревянном зодчестве

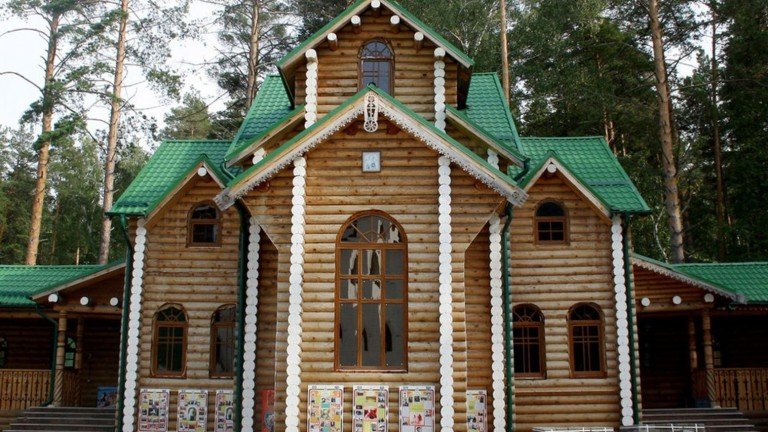

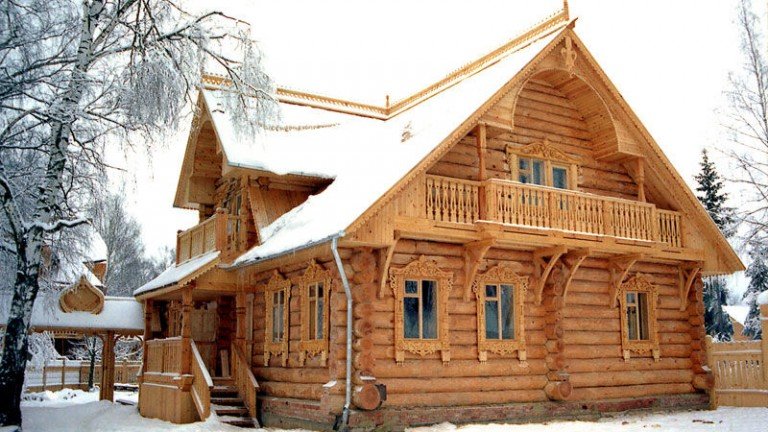

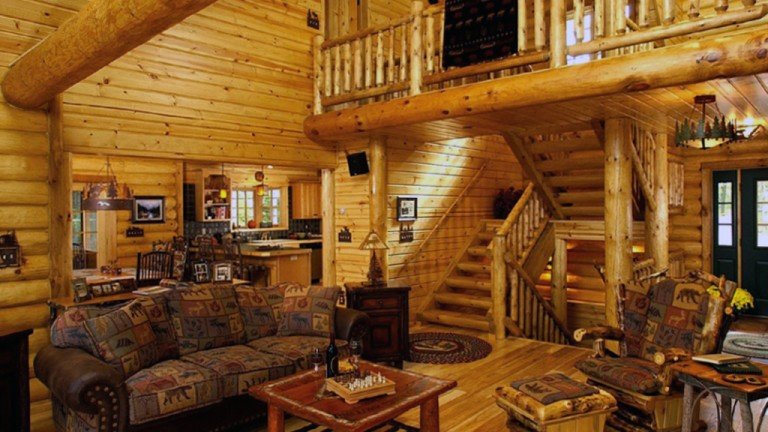

Русское деревянное зодчество в настоящем и в будущем

При сохраняющейся популярности деревянного строительства востребованность красоты архитектурного вида и элементов декора не снижается. Немало народных мастеров и профессиональных зодчих создают на этом поприще новые творения.